そんなわけでワタクシが、こんな絶好の山日和に何故か家に居るもおすけです。皆様こんにちにゃ。

なんでアタシ家に居るんだ?

それはブログを書くためです。

偉いぞアタシ。

とか言っちゃって、ブログはこまめに更新してても実はなんとこの先、山の予定がひとっつも入っていないではないか。

イヤー、この先アタシ山行くのか?

もう山頂までの道のりを、面倒くさいとか思ってますもんね。(お山の神様に叱られる的発言)

と、すっかりそっちにぐうたら病が出ているもおすけですが、まずは更新。

気がつけばあれから二ヶ月も経っている、真夏の北アルプス大縦走。

最後の山小屋・栂海山荘からの報告です。

【女ソロでテン泊大縦走2015】上高地~日本海親不知30栂海山荘~白鳥小屋

2015年8月12日 11日目の夜

実はこの晩、何故かうっすらとしか眠れなかった。

小屋に入った時の空気に、そんなに嫌な感じはなかったのだがどんなに寝てても起きてしまう。疲れているのに眠れないのだ。

家のようなラップ音とか嫌な物音はないのに(自宅がそれっていうのも凄いが)眠れない。

散々寝ては起こされを繰り返した後に思い出して、ポーチに入れていた姉とミサちゃんがくれた、お守りの入った袋を枕元に置いた。そしたらその直後、びっくりするほどあっさりと深く眠れた。

次からは避難小屋はこうしよう。

12日目は栂海山荘からスタート

2015年8月13日 12日目

3時に起床。

他には結局、5人の宿泊者が居たので三人とも近くにいたが無言で身支度をする。

朝食を食べ、シュラフをしまい、軽く掃き掃除をして外に出る。

昨夜も見えた、朝日小屋の灯りと日本海側の街の灯。その両方を見られるこの小屋が嬉しかった。

トイレを済ませ、4:12分に出発。

驚くことに、トレランの男性が登って来られた。前日は白鳥?親不知から?

トレランの人ってバケモノだから、距離と時間の尺度が違う、すごいよね。

真っ暗な中、へッデンを点けて歩き始める。小屋が少し遠くなってから、鈴を出す。1時間足らずで、33座目の黄蓮山です。

あれ?

これだけ鉄板の抜き看板じゃないの?もしかして此処から先は、全部これかなぁ。

標高低い山だし、予算が足りなくなって抜き看板は全部は難しかったとか?

なんてイロイロ推測しながら歩きました。

でもこの看板。

文字も可愛くて、地面に刺さってる感じもよくて、私はかなり好きです。

まだ5時。

どんどん先へ歩いていきます。

島崎藤村。

違った、夜明け前。

写真ではわかりにくいのですが、肉眼では見えた栂海山荘。とても満たされた思い出で過ごせた山荘なので、名残惜しい気持ちです。

でも、前を見ないと!目指すは日本海ですから。

先へ進みます。

黄蓮山を下ると、黄蓮の水場分岐に到着。水場は、ここから五分下る。

ワタシタチ、水イッパイアルカラダイジョウブネ。

きっと、もおすけみたいなうっかりさんが設置してから

「あ、間違えちゃった!」てな感じだろう。なので、代わりに華を添えてみました。

写真だけ撮って、水場へは降りず先に進む。

こうして書くと、たったの一行だけなんですけどね。実際は地味~に蒸し暑い道を登って降りてるんです。そのしんどさは全く伝わらないのですが。

山が低いから?

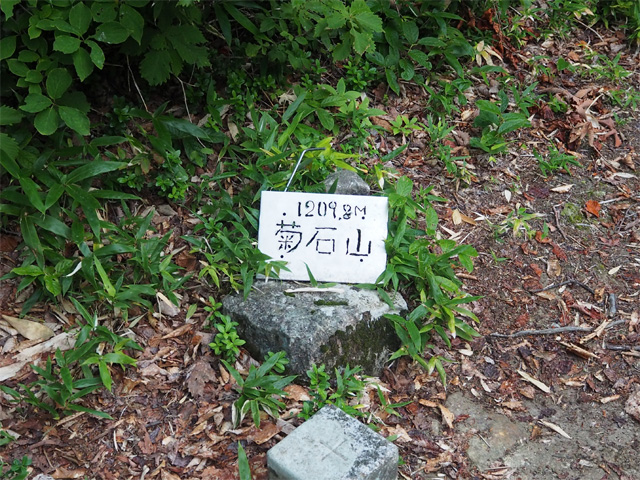

道標も低く、34座目の菊石山に到着です。

1200mまで下がってきました。でもまだ先は長いです。と書いている自分でも、この時は気づいていませんでしたけど。菊石山を下って、コルから下駒山への登りです。

ええ、地図通り急登でした。

道が濡れてないのが、せめてもの救いだね。

にしても、歩きにくい。

急だ--ー。

最後までやってくれます栂海新道。がっつり登らされて、着きました。

35座目の下駒山に到着です。

あら、先生てば後ろから立ってらっしゃるのね。

先生はいつだって楽々登頂です。抜き文字も機械抜きになってました。

ここでザックをおろして小休止。カステラをぱくぱく。

でもさすが、標高低い下駒山。座っていると、ハチがアブが、虫が寄ってくる。

何故か特別虫に好かれる私は、とにかく虫が寄ってくるのでゆったり座って休めない。

逃げたり追い払ったり。全然疲れが取れないじゃんか!

全然虫が寄ってこない あっちゃんが羨ましい。そんな会話をしながら、おやつを食べてザックを背負う。

ここから白鳥山までは、あと2:30も。

長いよ。

ぼやきながら、白鳥さんに向かって歩き始める。

この時、まだ朝の7時。てくてく行きます。

振り返った景色。

段々と蒸し暑い。

長い道にも飽きてきた。

ブナ林は綺麗だった。

でも飽きた。

というか、暑い。

長い。

だるい。

皆さん、これが正しい手ぬぐいの使い方です。

もうどうでもよくなっちゃってて、オンナ捨てたら人はこうなる。

エエここまでオンナ捨てたのは、アタシだって今回が初めてですよ。

いつもは我慢できる帽子さえも暑い。それほど過酷な栂海新道。

特に猛暑と言われた今年の8月は、半端じゃないキツさです。

確かに朝日小屋から栂海山荘まで、綺麗な景色の所も沢山あった。でも、あっちゃんヒロちゃんにも言われたのだ。

ヒ:「間違っても栂海新道サイコー!とか姉さん書かない方がいいよ。」

あ:「うん。気軽な気持ちで来ちゃって、ヘタしたら動けなくなって遭難しかねないね。」

そうなのだ。

まずは朝日小屋から親不知まで、コースにして20時間程度、有人小屋がないから常に水を担いで歩かなければならない。水場も時に枯れる所もあるようで。

そして何より体力。

真夏のカンカン照りでここを歩いたら、この標高だけに熱中症になる可能性も大きい。

でも登山者は少ないので、いざという時他人様もアテに出来ない(基本しちゃいけないんだけど)。

重装備を担いで10時間以上、連日きっちり歩ける体力と判断力。

栂海新道、行ってみたぁ~い♪なんて、軽い気持ちで行ったらアナタ。

痛い目に遭いますよ(アタシが遭ってる)!

まずは重装備で登れる体力を付けてから、歩かれることをお薦めします。

特にいつも誰かと登っていらっしゃる方は、こういう長いルートで有事が起きても自分で対処出来る力が必要かと。

自分は勿論、相手のフォローも出来なくては。

これは男女関係なく、山に必要なそして大切な事だともおすけは思っています。

閑話休題。

とにかく長い。

だるい。

でもまあ先が見えていた白鳥小屋さん。ここまでは頑張れそう(イヤその先も頑張らないといけないのだが)。

天気は晴れたり曇ったり。

晴れてきました。

もう記憶にすら残っていない、延々と続く登山道。おそらく次回歩いても、かなり新鮮な気持ちで通ることが出来るだろう。

延々。

暑い中歩いて、ひょっこり登山道から見えました。白鳥小屋さんです。

やたーーーーついたーーー。

ここはかなり嬉しかったです。

まず写真。

山兄弟の写真も撮ります。

そう、ここはまだ嬉しかったんですよ。

すっかり私の脳みそが勘違いしていた、展望台のある小屋は白鳥小屋さん。

ザックを置いたら、いの一番に登ります。

ガシガシガシ。

最高!

あっちゃんヒロちゃんも。

日本海見えたー!!

展望台の上に入ると、地形がよくわかります。これから進む稜線も、ゴールの親不知も。

糸魚川も、蓮華温泉も。眺めていて、心地良い。

ご機嫌です。

あ、そういえば皆さん気づいてらっしゃいますか?

日本海とアロハはやっぱり似合わないので、脱ぎました。

でも海も山も似合うでしょ?

一人勝手にはしゃいでいる私を、もう山兄弟は優しく放っておいてくれます。

・・・呆れてるだけか?

そろそろ降りよっか。

それにしてもココ、ご褒美スポットです。

で、ここからさくっと、下山出来たらいいんだけど。

でも、そうなったら栂海新道じゃあありません。こっからがものすごかったんですから。

ここの管理人になりたいなぁ(何故ならモノが雑然と置いてあった。めっちゃ片付けたい)。

今度はここに泊まりたいです。

遠いけど。

めっちゃ遠いけど。

そうです、まだまだ先は長いのです。行きますよ、皆さん。

そしてここからが本当に物凄かったんです。

<続く>

テントの中を全てお見せします

長いテント泊縦走。

テント泊をしていると狭いテント内でモノが行方不明に・・・なんて事は皆さんありませんか?

ないない探して、マットの下にあったり、ザックの下敷きになっていたり。

特に朝は探す時間さえも貴重ですし、諦めて次へ出発できない縦走に必要な物もあります。

なのでもおすけは、テント内での場所決めをするようになりました。

テント設営したら、必ずこの位置に出しながら置いていきます。

・ザックは出入りのじゃまにならぬよう一番奥に立てかける。

・大きいビニール袋(カシャカシャ鳴らない分厚めのもの)を縦半分に折って敷く。

・その上に各アイテムを順に並べていく。

これは別山行時に撮影したものですので、大縦走とはまずガス缶が違います。

本も単行本一冊でした(ええ何故か単行本)。

ダウンジャケットは真夏の縦走では殆ど着ないので、ザックの中にいつもは仕舞っています。

つまりはこうです。

※【ここで重要ポイント】

スーパーのビニール袋は非常に便利ですが、とにかくカシャカシャうるさく

小屋でもテント場でも、たとえソロテントであっても周囲の方に迷惑がかかります。

同じビニール袋でもソフトな形状のものや、スポーツ用品店などの柔らかいビニール袋は音がしません。互いに周りの方への配慮として、スーパー袋の使用は出し入れが多いものへの使用は控えましょう。

私はスーパーのビニール袋を使う際は、昼間のうちに動かして夕暮れまでにザックに入れてしまうもの、にだけ使っています。

日没後・夜明け前に音をさせることの無いように。

山でのマナーだと思っています。

そして夜になると、結露し始めるので残りのビニール袋半分でカバー。

こうするだけで、テント内での結露も相当防げます。

ガス缶をテント側(外に近い側)に置かないのも、僅かながらでも冷えを防ぐため。こうした些細な事で、朝、ガスの燃焼効率の良さも変わります。

特に真夏以外では、その差が大きく出ますので習慣づけています。

【この時点でザックに入っているもの】

・予備のちびガス缶

・使わない場合はダウンジャケット

・着替えの下着

・残りのアルファ米(ジップロック大)

そう、殆どザックの中には入っていません。

レインウェア・着替えのシャツ類は袋から出して、手ぬぐいで丸めて枕にします。

(写真ではブランケットをその上に巻いてます)

ザックカバーは結露がひどそうな時は、テント内でもザックに付けておきます。

プラティの水は、逆に結露で濡れやすいので一番端に。

大きなジップロックの米袋は、翌日のアルファ米を仕込み終えた時点で更にビニール袋に入れ(雨水で勝手にご飯ができたら困る)、ザックの中へ。

おかず・味噌汁類のジップロックは、左端(ダウンの位置)に置いています。

こうすることで、朝に荷物を全部出してからまたパッキングすることなく、朝食を終えた時点で順にしまっていけます。

テントが一番上になりますが、次のテント場で一番にテントを出すので問題なし。

翌朝、大きなビニール袋の底面は結露していますが、ビニール袋なので、そのまま内折りにして畳んで仕舞う。

このビニール大袋は、雨山行時にザックの中で広げて全てをこの中に入れる為に

必ず携帯しています(去年の南アルプスで学んだおさる)。

全体から見るとこんな感じ。

実際には、大縦走中はここに大きなジップロックのゴミ袋が置かれ、上には乾かしたい手袋・アームカバー・洗濯物の靴下・帽子などがぶら下がります(これで見た目が一気に悪化)。

昔、よく行方不明していたテントの袋やマットの結束バンド、ホイッスルは、広げた時点でテントの内ポケットに。

全て習慣づけ。

さる、学ぶ。

そして長期縦走でとにかく厄介なのが、濡れて臭うこと。

小物の湿気も、ザックの中で蒸れの原因となりますから。

打倒湿気!です。

なので、これらのスタッフサックが手放せません。

化粧品、ナノタオル、本、お守り、薬類など小物入れはこちらのタイプに

一番濡れるテントは、付属の袋からこれに変えただけで他への影響が減りました。

もおすけのソロテントでは、7Lサイズがピッタリ。

お安めな巾着タイプ。

絶対濡らしたくない着替えやダウンジャケットなどは、必ずこちらに。

ロールアップは最低でも3回巻いてから締めると

浸水しにくいです(ワニおもそう言っている←偉そう)。

こちらの大きな50~65Lサイズをザックに入れて、全てをここに入れている方も、いらっしゃる様です。

もおすけ的には、これは沢登りには非常に有効だと思います。

でも通常山行ですと、ザックの下部分やサイドからアクセス(出し入れ)出来るのにこれに入れてしまうと、上からしか取り出せません。

これは非常に面倒・・・

山を始めた頃、よく通っていた好日山荘のスタッフさんにそう教わって、なるほど膝ポン!だったので、小分けにしてそれぞれスタッフサック。

大雨の日には、ザック内側に大ビニール袋で対応し、縦走しています。

【購入ポイント】

・用途や大きさ違いで購入する際は、色を変えることをお薦めします。

全てお気に入りの色で統一して買ってしまうと、暗がりのザックの中で探す時、どれが何か、わからなくなってしまいますので(勿論もおすけ経験済み)。

ザック内の湿気が少ないだけでも、ザックの加水分解もしにくくなるというもの。

(当然、経年劣化はしてきますが)

ザックのスタッキングは自分にも道具にも、そして周囲の方へも愛情を持ってしたいものだと思います。

もすけでした。

コメント